家族を守るための遺言書入門~遺言書が必要なケースと種類について~

実は、相続トラブルの多くは特別なお金持ちだけに限られたことではなく、一般家庭でも起こります。

また認知症と相続は大きなテーマ。認知症になると判断能力がなくなり、遺言書を作れなくなってしまいます。そうなる前準備が必要なことを確認しましょう。

みなさんは「うちの家族は仲がよいし、それほど多くの財産があるわけでもないので、遺言書なんて必要ないだろう」と思っていませんか?

実は、相続トラブルの多くは特別なお金持ちだけに限られたことではなく、一般家庭でも起こります。いざ相続が発生し、遺産分割の話合いを始めた途端、相続人同士でもめたり、その結果感情的なしこりが残ってしまったり、という残念なケースは後を絶ちません。

特に認知症と相続は大きなテーマ。最近増えつつあるのが、被相続人(財産を遺す人)や相続人(財産をもらう人)が認知症で、周りの家族がスムーズに手続きを進められず、疲労困憊してしまう、という問題です。自身にとっても、認知症になると判断能力がなくなり、遺言書を作れなくなってしまいます。そうなる前に準備しておくことが大切です。

◆遺言書があったほうが良いケース

1.相続人同士がもめそう

兄弟姉妹で意見が一致しない、財産の分け方に納得しない人がいる状況だと、遺産分割協議が難航します。遺言書で被相続人の思いと遺産の分け方を示しておけば、争いを防げる可能性が高まります。

2.相続人の中に認知症の人がいる

判断能力が不十分な人がいる場合、原則として、後見人を立てなければ遺産分割協議書をまとめらません。遺言書があれば、スムーズに分けられる可能性が高まります。

3.相続人に所在不明の人がいる

行方不明の相続人がいると、全員の同意が必要な遺産分割協議が進められません。遺言書で配分を指定しておくと、こうした事態を防ぎやすくなります。

4.法定相続とは異なる形で財産を譲りたい

例えば「身の回りの世話を続けてくれた長女に多めに渡したい」「同居してくれた子に優先的に遺したい」といった希望がある場合は、遺言書が必要です。(※遺留分に注意)

5.財産の大半が不動産で分けにくい

自宅や土地が中心だと、法定相続分で分けることは難しいケースが多いです。遺言書で「自宅は長女に、預金は長男に」といった指定ができると、不動産の名義人を増やさなくて済みます。(※遺留分に注意)

6.子どもがいないが、配偶者だけに財産を残したい

子どもがいない場合、配偶者のほかに「亡くなった人の親や兄弟姉妹」にも相続権が発生することがあります。遺言書がなければ、配偶者が全てを相続できない可能性があります。

7.元配偶者との間に子どもがいる

元配偶者に財産は渡りませんが、元配偶者との子どもには相続権があります。現在の家族だけに残したい場合は、遺言で指定しておく必要があります。

8.遺産の一部を寄付にあてたい

「財産の一部を社会貢献に役立てたい」と考えても、遺言がなければ実現しません。寄付先を指定した遺言書を残すことで、希望を叶えられます。

9.事業承継を考えている

家業や会社を特定の子どもに継がせたい場合、遺言書がなければ事業を継続するための財産や株式が分割されてしまうリスクがあります。遺言で明確に承継者を指定することが大切です。また、事業承継者以外の相続人の遺留分にも配慮して対策を講じておくことも重要です。

10.特定の相続人に財産を渡したくない

「長年連絡を取っていない子どもには渡したくない」と思っても、遺留分があるため完全に排除はできません。それでも遺言を作成することで希望の遺産配分に近づけることが可能です。

このように具体的に見ていくと「うちも当てはまるかも…」と感じる方は少なくないと思います。

遺言書は、財産が多い・少ないに関わらず「家族への思いやり」として準備しておくと安心です。

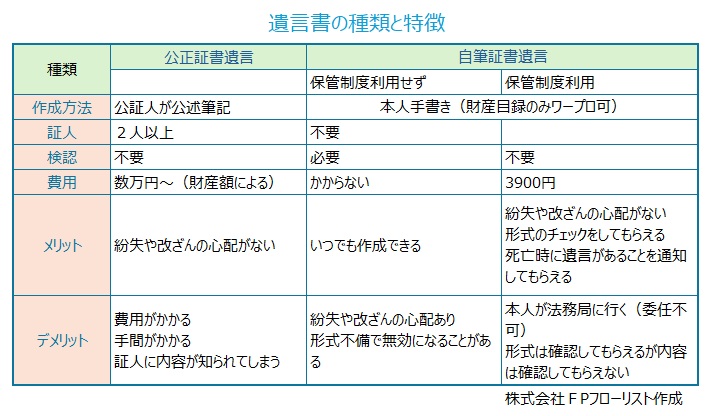

◆遺言書の種類

では、遺言書はどのように作成し、また作成した後どうすればよいのでしょうか?

遺言書には大きく分けて次の3種類があります。特に2020年に新設された、「自筆証書遺言の保管制度」を詳しめにご説明いたします。

1.自筆証書遺言

自分で全文を書いて作成する遺言書。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。また、遺族が検認を受けずに遺言書の封を開けてしまい、結果無効になってしまうという残念なことも起こり得ます。

2.自筆証書遺言+保管制度の利用

自筆証書遺言を法務局に預けることで、安全に保管できる制度です。

メリット

・紛失や改ざんの心配がない

・形式チェックをしてもらえる

・相続人が家庭裁判所に検認を申し立てる必要がない

・費用が安い(3,900円)

・相続発生時に指定した人に遺言書があることを通知してもらえる

デメリット

・内容のチェックまではしてもらえない(法律的に有効かどうかは自己責任)

3.公正証書遺言

公証人が関与し、公証役場で作成する遺言書。費用は結構かかりますが、最も安心・確実です。財産額が多い場合や、相続の状況が複雑になりそうな場合は、公正証書遺言の作成が望ましいです。

◆まとめ

・遺言書は「相続トラブルを防ぐための備え」

・認知症になってからでは作れないので、元気なうちに準備することが大切

・手軽さなら自筆証書遺言+保管制度、確実さなら公正証書遺言がおすすめ

「まだ早いかな…」と思っていても、いざというときは突然訪れます。家族の安心のために、ぜひ元気なうちから検討してみてください。FPフローリストでは、相続が起きる前の相談、親や自分が認知症になった時の対策について、相続が起きた後の相談、2次相続の相談などに対応しています。何か備えないといけないのか気がかりがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

このコラムの著者

ゆりもと ひろみ

日本を元気にします!

- CFP®認定者

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

- 宅地建物取引士

- 一種外務員

プロフィール

大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球科学科卒業(現地球惑星科学科)

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年「株式会社FPフローリスト」を設立し、社長向けFPコンサルや従業員向けFP相談サービスを開始。日々良質のFPサービスの普及に尽力している。

執筆取材

日経新聞 / 東京新聞 / テレビ東京(ワールドビジネスサテライト) / BS日テレ / フジテレビ(FNNスーパーニュース) / 文藝春秋社(文藝春秋) / プレジデント社/宝島社(リンネル) / 日本FP協会/日本金融通信社/楽天証券(トウシル) / リクルート(SUUMO) / 大創出版(家計ノート) / 学研 / 全国共済 / 一般財団法人教職員生涯福祉財団 他多数

講師講演

北海道水産報徳会 / 首都高速道路労働組合/NEC労働組合 / 日研フード株式会社 / 日本フイルター株式会社/厚木市教育委員会 / 高相建設業組合 他

その他

- 株式会社FPフローリスト 代表取締役社長

- 教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!