子どもの医療費 住む場所でどれだけ違う?

しかし、その内容は自治体によって異なることをご存知でしょうか。各自治体が独自に運営しているため、対象年齢・助成内容(患者負担)・所得制限などが地域によって異なるのです。令和6年4月1日現在の状況をこども家庭庁の統計データをもとに紹介します。

後半は、役所に勤めていた時の経験から、申請する前にぜひ知っておいて欲しいことを「利用時の注意点」としてまとめてみました。

子ども医療費助成制度とは?

医療機関にかかるとき、私たちは通常健康保険証を提示し、75歳未満の場合は診療費の3割を自己負担します。1万円の診療費なら3,000円を払えばよいわけです。でも、子どもは集団生活で多くの感染症にかかります。2~3割負担とはいえ、家計に与えるダメージは大きくなると考えられるため、自治体では「子ども医療証」(名称は地域により異なります)を発行。それを提示すると、自己負担が不要になったり、100円や200円の定額負担で済んだりする仕組みが用意されています。これを子ども医療費助成制度と言います。

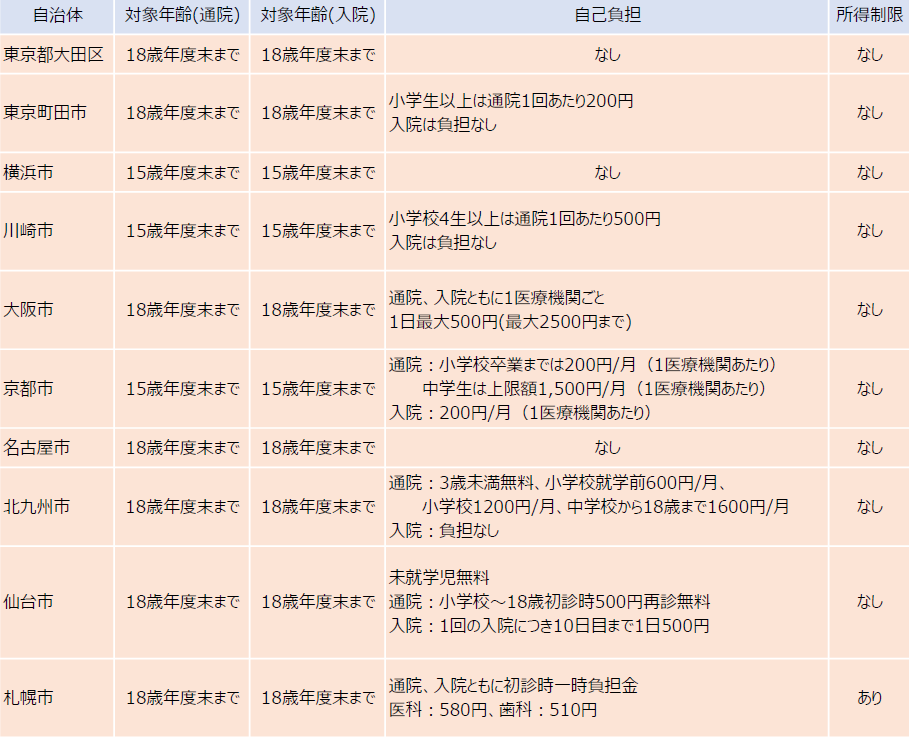

対象年齢や患者負担は自治体によりこんなに違う

主な自治体の子ども医療費助成制度をまとめてみました。

<図表:主な自治体の子ども医療費助成制度>

※出所:「各自治体のHPより筆者集計(令和7年9月25日現在)」

・対象年齢

通院費が助成の対象となる年齢ですが、最も多かったのは「18歳の年度末まで」としている自治体が1,448市町村でした。次いで、「15歳の年度末まで」としている自治体が263市町村と続き ます。入院費に関しても、「18歳の年度末まで」としている自治体が1,490市町村と最も多く、次いで「15歳の年度末まで」としている自治体が223市町村でした。

・助成内容

自己負担なしの自治体もあれば、「1回200円」「月上限500円」「薬代は自己負担」「入院のみ助成」などさまざまです。

・所得制限

一定以上の所得がある家庭は対象外とする自治体もありますが、近年は撤廃の動きが広がっています。

利用時の注意点

1)助成の対象外となる医療費がある

検診や健康診断、予防接種、薬の容器代、文書代等は助成対象外となります。

2)県外での受診も対象になるが…

旅行先や帰省先での受診、オンライン診療など、県内の病院ではない医療機関で治療を受けた場合でも、子ども医療費は対象になります。ただ、県内の病院のように「子ども医療証」の提示だけでは適用になりません。一旦健康保険等の患者負担分(2~3割)を窓口で支払い、後日申請することで還付を受けることができます。これには自治体によって2年~5年の申請期限が設けられていますので忘れず申請するようにしましょう。

3)高額な医療費がかかる時はより注意が必要

子ども医療費助成は高額療養費制度の上限額までの支給となります。付加給付を含め、各健康保険組合から戻りがある場合はそちらからの支給を待って、後で書類を揃え自治体に申請する必要があります。事前に「限度額適用認定証」を取得することで病院窓口での支払いをおさえたり、手続きを簡素化することができます。

4)弱視用の眼鏡も対象

弱視用のメガネ等の補装具を作成した際にはまず健康保険組合から療養費を受取り、その後に自治体へ申請して助成を受ける流れになります。年によって上限額が決められていますので、全額助成を受けられるわけではありませんのでご注意ください。

5)医療証の持ち歩きに関して

横浜市では令和6年8月からカードサイズに変更されましたが、多くの自治体では紙のB6・A6判サイズです。子どもが一人で通院する場合や紛失・破損(ズボンのポケットに入れてうっかり洗濯、なんて方も結構いました)のリスクを考えると、カード型はもっと普及すべきと言えるでしょう。

まとめ

子育て世代にとって、医療費助成の対象年齢や条件の差は、転居先を検討する際の大きな要素になり得ます。近年、対象年齢の引き上げや所得制限の撤廃など、他自治体の好条件に追随する動きが広がっています。本来は国の一元管理で全国一律同条件であることを望ましく思いますが、差は少しずつ縮まってきているとは言え、引越し先を決めるまでに各自治体のホームページ等でチェックするよう心掛けましょう。

このコラムの著者

宮内 恭子みやうち きょうこ

家計の悩みを解決いたします。

- CFP®認定者

- 一種外務員

- 公的保険アドバイザー

プロフィール

大阪府出身。大阪外国語大学外国語学部卒。

大学卒業後は流通業界に勤務。結婚後夫の転勤に伴い足掛け9年の海外生活、その間海外出産の経験をする。

帰国後は2人の子育てをしながら英会話教室を開講。近隣の子どもたちに親しまれながら14年間英語教育に携わる。自らの子育てがひと段落したことを契機に、FP資格を取得。お金の専門知識とコミュニケーション力を生かして、更にたくさんの人のお役に立ちたいとファイナンシャル・プランナーに転身。

メッセージ

異文化に触れたことで視野が広くなり、多様な観点で物事を捉えられるようになりました。ご相談の際は、その方が持つ個性やバックグラウンドを尊重しお話を伺うようにしています。自身の日本と海外の主婦経験に基づき、住宅取得や教育費準備・資産作り等のマネー相談に親身に対応しております。

また、海外生活では、幼少期から当たり前のように金融教育が行われていることを目の当たりにしました。早いうちから計画性をもってお金の管理をすることで、その後の家計状況は大きく変わります。お客様の価値観やご希望に合ったお金とのつきあい方をお伝えいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

- 教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!